今回はチェコアニメーションの巨匠、ヤン・シュヴァンクマイエル監督にまつわるお話。

なんと、1980年代のチェコスロヴァキアで監督の作品を見ていた木村さんには、特別な思い出があったのです…。

シュヴァンクマイエル監督と握手をしたままカメラを向くと、「どこかの代表団みたいだね」と監督がぼそっと言った。機転のきく一言は、やはりチェコ人ならでは!!

もし、いつかシュヴァンクマイエル監督とゆっくり話をするチャンスがあったら、チェコに留学しているときに体験したある出来事を伝えたいと、密かに思っていた。

11月の末、チェコのヤン・シュヴァンクマイエル監督が、新作絵本『不思議の国のアリス』(*1)の発刊記念原画展「アリス展」の開催に合わせて来日した折に、監督を囲む食事会に招かれた。阿佐ヶ谷のラピュタのレストランには長いテーブルがセットされ、日本のアニメーション作家やイラストレーター、編集者ら20名ほどが監督を中心に座った。

シュヴァンクマイエルといえば、今や日本でもその名前が広く知られるようになったシュルレアリスト、アニメーション、映像作家である。最近では、映画「オテサーネク」「シュヴァンクマイエル展」映画「ルナシー」の発表などでたびたび来日し、パーティーなどでお会いする機会があったが、個人的な話をするまでには至らなかった。

日本のアニメーション作家も出席した食事会で監督もリラックスした様子

自己紹介の順番がテーブルをひと巡りして最後に私の番がきたとき、プラハでの出来事をその場で披露すべきかどうか、まだ迷っていた。だが、監督に80年代のチェコの状況を尋ねるまたとない機会でもあると思い、私は話すことを決めたのだった。

「私が80年代半ばにチェコへ留学したときに、忘れられないある貴重な体験をしました。この体験をひとり胸のうちに秘めておくよりも、今日は皆さんの前でお話ししようと思います・・・」

そう切り出すと、いつしか私の心は、在りし日の冬のプラハに飛んでいた。

(*1)『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』(ともにエスクァイア・マガジン・ジャパン刊)

あれは確か、1985年の冬だった。東京から知り合いのアートアニメーション作家がチェコにやって来たとき、通訳をすることになった。

「プラハ滞在中に、せっかくなので今のチェコのアニメーションを見てみたい」と言われたものの、私は当惑した。

当時のチェコスロヴァキアでは、アートアニメーションのような実験的で個性の強い映画を上映している映画館は見当たらなかったし、誰にあたればいいのか、一留学生の私には見当もつかなかった。そんなとき、相談相手になってくれたのが、体操&ビアホールで毎週顔を合わせていた「はげ鷹クラブ」のメンバー、マルティンだった。

私の頼みを聞くと、どういうルートを通じてか、マルティンはさっそくアニメーション関係者に連絡を取ってくれた。

そして映画を観る日がやってきた。チェコはそのとき、マイナス25度にもなるような大寒波の襲来で、出かけるのも一大事。私たちは、フロントガラスが白く凍るような日にマルティンの車で、丘の上にあるバランドフ映画撮影所に向かった。車中、マルティンは日本人作家に日本語で言ったのだった。

「今日、どんなアニメーションフィルムを見せてもらえるか、僕も知らないけど、日本から作家がわざわざ来ているということで、バランドフ映画撮影所の試写室で特別にアニメーションを上映してもらえることになりました。だけど、今日のことは公には言わないで下さいね」

撮影所で、ブジェチスラフ・ポヤル監督と撮影所の責任者に紹介された。間もなく試写室に通されたのだが、広い試写室には5人しかいなかった。

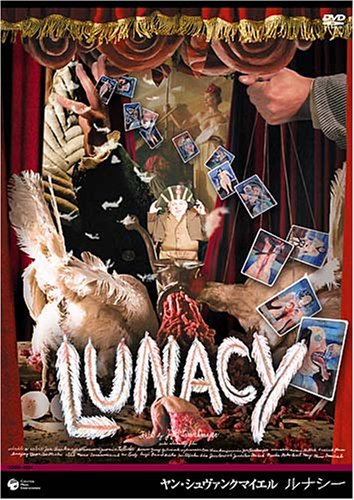

エドガー・アラン・ポーやマルキ・ド・サドから着想を得て作られた”哲学的ホラー”「ルナシー」。フランスの精神病棟を舞台に繰り広げられる真実とも狂気ともつかない世界が・・・。

© athanor Photo by Kazumi Terazaki

複数の作家の短編のアニメーションを10本ほどが上映された。クマの男の子達が出てくるレリーフアニメーション「ぼくらと遊ぼう」はポヤル監督の作品。こうしたほのぼのとして楽しいアニメーションは、子どもの頃にチェコのテレビで毎晩見ていた、おなじみのものだった。だが、ある作品が始まるとその雰囲気が突然ガラリと変わった。私は稲妻に打たれたような衝撃を受けた。

スクリーンに映し出されたのは、粘土でできた向かい合ったふたつの人間の頭部。口論となって、次第に相手を打ちのめして、ぐちゃぐちゃになっていくシーンに圧倒された。

(こんなシュールな作品を作る人が、現在のチェコスロヴァキアにいるなんて!)

それがヤン・シュヴァンクマイエル監督の作品との初めての出合いだった。「対話の可能性」(*2)というタイトルもとても意味深だった。

続いてモノクロの「地下室の怪」「陥し穴と振り子」が上映されると、映画の内容の怖さもさることながら、それを非公式に観るという現実の緊張感が重なって、恐怖が増幅された。

(悪夢から目覚めても現実はまだ悪夢の続きだった!)そんな試写会にならなければいいと、祈るような気持ちで観ていたのだった。

(*2)この「対話の可能性」「陥し穴と振り子」「地下室の怪」など7編を収録した短編集に「シュヴァンクマイエルの不思議な世界」(ダゲレオ出版)がある。

シュヴァンクマイエル監督の新作長編映画「ルナシー」。

そんな当時の感情がよみがえるのを感じながら、レストランで挨拶に立っていることにハッと気づき、目の前の監督を見た。私の話を熱心に聞いてうなずいているのがわかった。

私の体験談をきっかけに、当時の状況を監督から聞けたら、という思いがあった。

チェコスロヴァキアは当時、社会主義諸国の中でも表向きは何不自由のない優等生だということになっていた。だが、日常的に起こる不条理な出来事は、上手に覆い隠されていたので、それを作品で表現するのは相当な勇気と覚悟が必要だったに違いない。

事実、この頃のアニメーションは、一般の映画と同じように検査を受けたという。監督の場合は、「部屋」「庭園」などの作品はお蔵入りとなり、しかも「対話の可能性」はチェコスロヴァキア共産党中央委員会のイデオロギー委員会で、“敬遠すべきものの見本”として上映されたことは、後に監督のインタビュー記事を読んで知ったのだった。

シュヴァンクマイエル監督と記念撮影をするアニメーション作家、真賀里文子さんと石之博和さん

私は監督に尋ねた。

「当時、チェコでは監督の作品は上映が禁止されていて、イギリスなどの外国に密かに持ち出されたのですか? 私は、チェコの友人にシュヴァンクマイエル監督の最新作を観たかどうか聞きましたが、誰も知らなかったのです」

「確かに当時、チェコ国内では私の作品は上映禁止になっていました。でも国外にフィルムは売られていたのです」

監督が静かに答えると、同席者からどよめきのようなものが起きた。その一言によって、当時のいびつな社会があぶり出されたように私は感じた。

しかし、目の前でさらりと語るシュヴァンクマイエル監督のまなざしは、限りないやさしさに満ちている。華奢な体つきとその風貌からは、厳しい時代を生きながらえた人のように見えないのだが、例え体制がどんなに変わろうとも、シュヴァンクマイエルはこれからも作品を通じて、文明に対する警鐘を鳴らしていくのだろう、と思った。

作品との衝撃の出合いから20年。チェコで身の危険を感じながら映画を観たときに、監督とのおだやかな対話の時間が訪れようとは、よもや夢にも思わなかったのである。