日本から持ってきたお土産の手ぬぐい。よほど気に入ったのか、スカーフのようにすぐに首に巻こうとしているミレルさん。右が次女のバルボラさん。「もぐらくんのアニメーションに登場する子どもの笑い声は、ひょっとしてバルボラさんですか?」と聞くと、「ええ。4歳のときに、スタジオに閉じ込められたことを今でも思い出すわ」と微笑んだ。

今年の7月、プラハで思いがけない人と再会した。

そのお相手は、「もぐらくん(クルテク)」というキャラクターを生んだ、アニメーション作家で絵本作家のズデネック・ミレルさん。『もぐらとずぼん』『もぐらとじどうしゃ』(*1)という絵本を手にすると、なつかしいと思う人も多いのではないだろうか。日本でミレルさんの絵本が初めて翻訳されたのは1967年で、以来世代を超えて読みつがれている絵本だ。

もともと画家志望だったミレルさんだが、アニメーションの道へ進んだきっかけは、戦争で大学が閉鎖されたためだった。ズリーンという町でアニメーターとして働き、戦後はプラハに戻ったものの、絵では生活できないため再びアニメーションの世界へ。「おひさまを盗んだ億万長者」というアニメーションが、1948年にベネチア国際映画祭で特別賞を受賞し、一躍注目されるようになった。美術や監督などを務め、およそ100本の映画に携わり、絵本の出版数は60冊にも及ぶ。

“もぐらくん”を日本語に訳さないかという話が私に持ちかけられたとき、嬉しいのと同時に、実は責任もずっしりと感じた。日本では40年近くも新刊が翻訳されていなかったが、もぐらくんの人気はチェコでは相当なものだと、子どものころチェコで十分知っていたからだ。テレビ、映画でアニメーション、絵本やおもちゃはどこの家にもあり、保育園や子ども部屋にはポスターが張られていた。そう、大人でさえクルテクの話をするときには笑顔になるような不思議な魅力があるのだった。

ミレルさんとお会いした後、著作権事務所に寄ると、ミレルさんの長女カテジナさんに紹介された。自分の絵本も出している絵描きさんだが、最近、ミレルさんと新作の『もぐらくんとはる』を共同で描いた。「もぐらくんの絵を描く後継者なんですね」と言うと、はにかんだようにうなずいて「父との仕事は、結構楽しいです」。

「もぐらくんの絵本シリーズ」(*2)の出版が決まっていた2001年。イタリアの「ボローニャ国際絵本原画展」に行った帰路、その出版社の編集者たちと一緒に翻訳者という立場でミレルさんに初めてお会いした。2度目は翌年の2002年。1度はじっくりとお話を聞きたいという思いが募って、インタビューを申し込んで実現した。

そうして今回、3度目にお会いする日がやってきた。ミレルさんは、次女の家にいると伺って、約束の時間に母と訪ねていった。

(*1)『もぐらとずぼん』『もぐらとじどうしゃ』(ともに福音館書店刊)

(*2)「もぐらくんの絵本シリーズ」(偕成社刊刊)

アトリエで“ありさん”の絵を、慈しむように描くミレルさん。背景の絵はアニメーション用に昔描いたものと聞いたが、それも丁寧な絵だった。目を上げれば、すぐ前には緑の濃い庭が見える明るいアトリエ。

中に招かれてみると、キッチンのテーブルで仕事の打ち合わせ中だったミレルさんは「よく来たね」と言いたげな身振りで座ったまま手を差し出して、チェコ語で「こんにちは」と言った。

「ドブリーデン!」

「ドブリーデン!」

ふっくらと、やわらかくて大きな手。人を包み込むようなやさしい笑顔は、85歳とは思えない若さで、前とあまり変わっていなかった。病気が原因で、歩行が困難になったことは聞いていたが、私の不安を吹き飛ばすような元気な姿に安堵した。

そう大きくない1軒家の1階は、リビング、寝室、キッチン、それにアトリエまで仕切りのないワンルームになっていた。一月の半分は自宅で、残り半分は次女の家で暮らしているという。

真っ先に目についたのは、壁際に置いてあった、大きな“もぐらくん”のぬいぐるみがふたつ。ベッドのわきには、小さな子ども用のビーチパラソルのついたテーブルといすのセットがあった。庭が眺められる明るい部屋のコーナーがアトリエで、パレットと絵の具や絵筆、書きかけの絵が何枚かデスクに載っているのが見えた。ミレルさんのすぐ近くには、まだ箱から出していないもぐらくんの絵のついた厚紙ファイルがたくさん入っていて「どうぞ、お好きなものを選んで持っていってください」と声をかけられた。

ミレルさんの住む家は、ミレルさんの分身ともいえる、やさしくてユーモラスな“もぐらくん”というキャラクターとその思いが満ちている、まさにミレル・ワールドなのだった。

ミレルさんと写真を撮ることになった時、ミレルさんの次女のバルボラさんが「待って! もぐらくんも」と言ってぬいぐみを急いで持ってきて、自分はその後ろに隠れた。

私も日本のお土産を差し上げた。白地に紺で鰯や鯨や鮪という魚偏の漢字がずらりと並んだ手ぬぐいと、扇子。

「手ぬぐいは、こうして首にかけて汗をぬぐったり、手を拭いたりするもので……」私が説明するかし終わらないうちに、手ぬぐいを細く折って、スカーフのように首に巻き満足そうな顔のミレルさん。そのままみんなでテーブルにつくと、次女のバルボラさんが用意していたオープンサンドイッチやケーキでもてなされた。私と母は、道中食べるつもりで持ってきていたおにぎりを、迷いながらも差し出してみると、これが案外みんなに受けた。ミレルさんも、梅干入りの海苔を巻いたおにぎりをおいしそうに頬張った。日本にも来られる機会があったら、どんなにいいだろうと思いながら、おにぎりとミレルさんという不思議な組み合わせを、どこか遠くのできごとのように眺めていた。

「昔は、1日に14時間ぐらい絵を描いていたこともあったが、今はそうはいかないね。次々と新しい考えや計画がわいてくるが、全部はこなせない。でも、昔描いたアニメーション用の背景の絵がたくさん残っているから、それに動物たちを描き足しているんだよ。今度の展覧会用にね」

その話を聞くと私は、ミレルさんがアトリエで絵を描いているところをぜひ見たいと思った。アトリエを拝見するのはむろん初めてのこと。ひとりでは近づきがたい神聖な雰囲気が漂っていた。ミレルさんは私の願いを聞き入れてくれて、歩行器でゆっくり移動してアトリエのいすに座ると、すぐに絵筆を持って描き始めた。

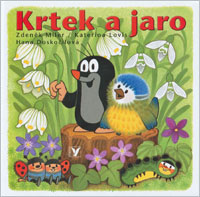

もぐらくんの新刊絵本『もぐらくんとはる』

絵:ズデネック・ミレル、カテジナ・ロヴィス 文:ハナ・ドスコチロヴァー アルバトロス社刊

ミレルさんと、長女で画家のカテジナさんが絵を共同で描いた蛇腹の絵本。はる、なつ、あき、ふゆの四季が揃う予定。

私は音ひとつ立てないように、そうっと近づいて、ミレルさんの手元にぐっと接近して覗いてみると……。絵筆に乗った水彩の黒い絵の具は、どの絵本にも必ずといっていいほど登場する、小さなありさんの輪郭の中を少しずつ塗りつぶしていくところだった。『ありさん、あいたたた・・・』(*3)という、ありが主人公のミレルさんの絵本もあるが、大ていは脇役として登場する、かわいらしくて、はつらつとしている、あの“ありさん”なのだった。ともすると見逃してしまうような、小さな生き物にまできちんと性格を吹き込む。そこがミレルさんの作品の根底に流れている、動植物に対する深い愛情の表れなのだろう。

つい見とれてしまったが、カメラに収めることも忘れなかった。ミレルさんの絵本を訳す立場で絵は見慣れていても、こうして作家の手から、筆から物語の世界が目の前で生まれている場に居合わせたとことは、なんて幸せなことだろう。

幸せな時よ永遠に!と思いたかったが、お暇する時間が迫っていた。プラハのおじいさんを訪ねてきて、また帰るときのような寂しい気持ちになって、アトリエのいすに座るミレルさんと抱擁してお別れをした。

「それでは、また。お元気で。さようなら」

玄関の近くから振り返って見ると、ミレルさんはまだアトリエのいすに座っていた。その手から、ひと筆ごとにどんな絵が生まれて、世界の子どもたちに届くのだろうか。

小学生のとき親の仕事の都合でチェコに暮らし、ミレル・ワールドをじかに体験した私が、今度は日本の子どもたちに、それを届けるお手伝いをすることになるなんて。

ただ感謝の気持ちでいっぱいになって、お宅を後にした。

(*3)『ありさん、あいたたた・・・』(プチグラパブリッシング刊)